| 送交者: v8v[★v8v★] 于 2024-01-08 9:14 已读 10535 次 3 赞 | v8v的个人频道 |

受邀来到悉尼,坚持每天慢跑的习惯。

在65分钟的时间里,他一路穿过皇家植物园,跑到海滨大道的尽头,再折返回悉尼歌剧院,坐在临眺海港的小店门外用餐。

△悉尼海滨。

半打牡蛎、沙拉与炸鱼加薯片,还有淡啤酒。天气晴朗,阳光温煦。这便是他对悉尼的印象,将近四分之一世纪过去,这座城市依旧保持着原来的模样——

这是一座天然适合放慢脚步的城市,持续吸引来自世界各地的“卷人”:悉尼机场发布的游客数据显示,2023年下半年,中国旅客已经超越新西兰,成为最多的外国旅客,恢复至疫情前76%。

一夜之间,有钱有闲的中国人,都来到这里“躺平”了。

△悉尼歌剧院。

在悉尼citylay的N种方式

如果想在悉尼安排一趟“特种兵行程”,你可能会大失所望:因为每到一个地方,你都会被目力所及的美景拖住脚步、打乱计划,忍不住在一个地方待上一天——

哪怕是工作日,这座城市的码头边、公园里、草坪上,也处处坐满了年轻人:或是铺上一块野餐垫,悠闲地眺望远处的风景,放空一个下午;或是戴上耳机,静静翻阅一本书,累了抬头放松自己。

△城市草坪上随处可见悠闲自在的年轻人。

在悉尼citylay,有很多种方式。最经典的一条路线,当然还是在悉尼湾的环形码头坐下,这里连接着最具标志性的海港大桥和悉尼歌剧院,周边的建筑物见证了悉尼百年来的历史进程。

比如海港大桥,它既是世界上最高的钢铁拱桥,也是唯一允许游客攀登到最顶端的大桥——全程一共3小时,和中文导游一起走到最高处,停留在这座城市的主动脉上,触摸百年前工人打下的600万个铆钉,感受必然不同。

英国游记作家简·莫里斯认为,海港大桥之于悉尼,就如同布鲁克林大桥之于纽约,正是它的存在,加强了悉尼的离心力,一个巨大的路网延伸开来,人们逐渐走向城市的四周。

△海港大桥,连接悉尼海港南北两岸。

海港大桥和悉尼歌剧院中间的,是历史上有名的岩石区(The Rocks)——1788年,踏上这片土地的殖民者在这里用砂岩建房子,悉尼城市化的进程也由此开始。

岩石区至今仍然保留着当时为囚犯铺设的鹅卵石巷道,还有各种纪念品和工艺品商店。每周末上午10点到下午5点开放的市集上,有上百个摊位在出售澳大利亚本土设计品牌、首饰,网红打卡点也就变身成为citylay的好去处。

如果你是一名自然风光爱好者,还可以打车15分钟到邦迪海滩(Bondi Beach)躺上一天——邦迪(Bondi)源于澳大利亚原住民词汇,意为“波浪撞碎在海岸的声音”,从20世纪起就成为了本地人最爱的冲浪胜地。

这条海滩长约1公里,已经规划出一条成熟的徒步路线,但很多人来到现场反而挪不动步,不少人席地而坐,望向海浪、放空半天。梁朝伟在伦敦喂鸽子,而你可以在悉尼喂海鸥,共享同一种chill vibe。

△邦迪海滩的海鸥。

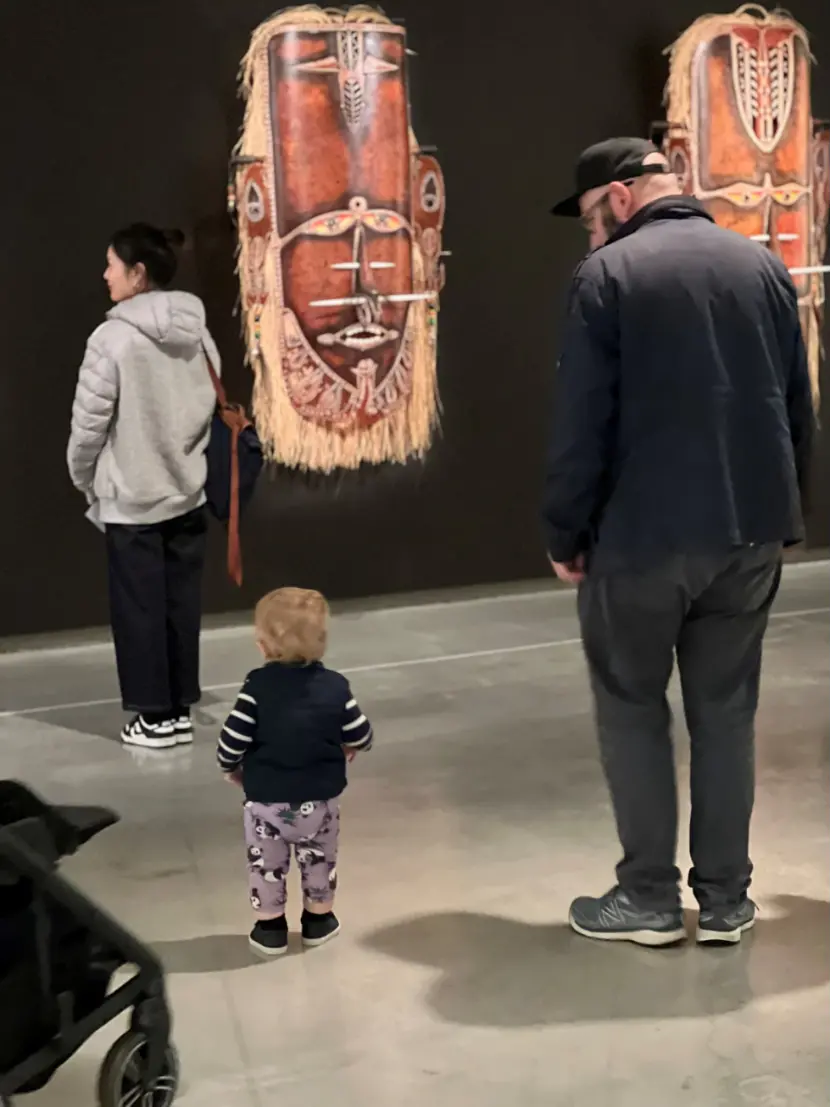

而对于一名艺术爱好者来说,最好的一种citylay方式,无疑是在澳大利亚当代艺术博物馆(MCA)和新南威尔士州艺术馆(AGNSW)待上一天,感受原住民文化与当代艺术的碰撞和交流——

澳大利亚当代艺术博物馆毗邻环形码头,它的选址位于第一批欧洲定居者的登陆点,具有格外特殊的历史意义。这里收藏了超过4500件澳大利亚艺术家的作品,其中超过三分之一出自原住民和托雷斯海峡岛民之手。

△澳大利亚当代艺术博物馆(MCA),艺术从娃娃抓起。

而新南威尔士州艺术馆,在去年年底落成了新馆,这是自悉尼歌剧院落成半个世纪以来全市最重要的文化项目——雪白剔透的建筑本身是一件艺术品,馆内还有一个名为“光之屋”的圆顶艺术空间,供来访者长时间静坐、在此处思考人生。

△夜晚的新州艺术馆。

在一天之中,傍晚或许是最放松的citylay时刻。如果逛完艺术馆,不妨在相邻的悉尼皇家植物园找一块空地,就地坐下吹晚风看日落——

悉尼皇家植物园成立于1816年,是澳大利亚最古老的植物园和科学机构,离市中心仅5分钟的路程。来自世界各地的2.7万种植物和本土野生动物被搬进了这个名副其实的“城市绿洲”。

在植物园的东北角,有一张名为麦考利夫人的砂岩长凳,可以一眼收尽海港大桥、悉尼歌剧院和塔斯曼海的无限风光。但椅子上坐满人也没关系,园内的任何一处地方都自成风景。

△皇家植物园。

悉尼的夜幕降临,精力充沛的年轻人,同样计划着一场特别的citylay——你可以勇闯位于海德公园和帕丁顿市政厅之间的牛津街(Oxford Street),这里在20世纪80年代就是悉尼夜生活的中心,保留着上百年来丰富多元的流行文化,不少知名的餐厅和酒吧都集中在此营业。

你也可以跟随互联网的食客指南,步行20分钟到达某栋不起眼的建筑地下一层,打开消防栓旁边的门,步入中世纪风格的酒吧The Baxter Inn,点一杯苹果威士忌,在爵士乐的背景下,和来自世界各地的朋友结识。

△在悉尼中世纪风格酒吧结识世界各地的朋友。

悉尼的松弛感,是如何炼成的?

悉尼人天生就这么chill吗?

答案很可能是:真的。从地理环境的角度来说,这座城市天生就流动着“松弛感”的基因,放眼望去,四周都是浑然天成的自然景观。

△在悉尼,城市绿化覆盖率非常高。

正如村上春树所描绘,这块大陆约有6万年在日晒与孤绝中度过,“它流淌着与远古一无变易的平缓的时间推移,这里的原生艺术是永看不厌的”。

悉尼市政府也很明白这一点,在2021年还推出了《可持续悉尼2030—2050年计划》,每年在公园、巷道、道路种植约700棵树,将悉尼的城市绿化覆盖率从32%提升到40%。

《自然》杂志的一项研究发现,澳大利亚人正在成为世界上最懒的人群:斯坦福大学的研究人员在分析全球超70万人的步行数据后发现,澳大利亚人平均每天走4941步,排在倒数——一下班就可以看到绿色的草地、蓝色的大海,很难不在原地停下来吧。

△悉尼城市绿地。

睡得饱、走得慢、干活少,这的确是一个慵懒的城市:另一项研究表明,澳大利亚人平均每天睡眠时长7.35小时,人均寿命排全球第二。

而从俚语文化的角度来说,悉尼也是当之无愧的“松弛感”发源地——澳大利亚人常挂在嘴上的“no worries”,这个词汇最早可以追溯到1965年的悉尼杂志上,代表着“没问题、放轻松”的好心态。

而澳大利亚的文化研究学者Lckins则认为,澳大利亚人在日常生活中习惯使用“G day(Good day)、arvo(afternoon)、journo(journalist)”一类的缩略式俚语,从这一点上不难看出他们将“省事儿”贯彻到语言上的态度和随意性,“他们往往不喜欢把事情规范化”。

△悉尼的松弛感,贯彻到了大街小巷。

2023年,悉尼被《孤独星球》评为2023年“最佳在地体验目的地”,背后的含义正是,人们在这里可以融入当地的社区和群体,在异国他乡找到久违的生活感。它的确是一座包容的城市:

麦考瑞大学在前两年发布的《多语言悉尼:城市报告》显示,除了英语,悉尼使用最广泛的社区语言是汉语普通话,其次是阿拉伯语(4%)、粤语(2.9%)、越南语(2.1%)以及希腊语(1.6%),从语言使用、流行音乐到热门媒体,随处可见国际化大都市的多元性。

在新南威尔士州艺术馆中还有一个特别的展区,用以记录施工现场的建筑工人故事:一群来自萨摩亚和新西兰的钢铁工人告诉画家,建筑工地上的工作往往由他们的老乡完成;而长期定居在悉尼的日本建筑师浅野八木,开始思念自己的家乡。

在这个展区里,每一个参与者的故事,都在提醒我们:悉尼这座城市本身,就是由不同国家的人一同构成的。

△新南威尔士州艺术馆专门设置了展区,用以记录工人的故事。

另一方面,悉尼也是一个适合“中国宝宝体质”的城市——主要是从语言和沟通上来看,从2011年—2016年,悉尼说普通话的人数增加了71%;悉尼大学的中国留学生比例不断上升,也营造出一种“反向留学”的奇观。

如果你对华裔的生活感到好奇,悉尼的唐人街,也是一个值得探索的去处。在这里,你可以驻足听外国流浪歌手唱《新不了情》,也可以跑到华人超市里研究商品的种类和价格,又或是在路上随时偶遇杨国福麻辣烫以及蜜雪冰城,体验“宾至如归”的感觉。

据《悉尼先驱晨报》报道,澳大利亚联邦政府正试图通过吸引中国游客返回澳洲,来恢复每年124亿澳元的旅游业务。从踏出机场的那一刻起,你就会看见各种中文标语设施,再加上热门景点的中文导览服务,沟通起来毫无障碍。

这大概也是中国人爱来这“躺平”的一大原因。